|

Handschriften zu und nach der Vorlesung über Physische Geographie: Beschreibung ›Ms Pillau‹ Fundort: Berlin |

1. Die äußere Beschaffenheit

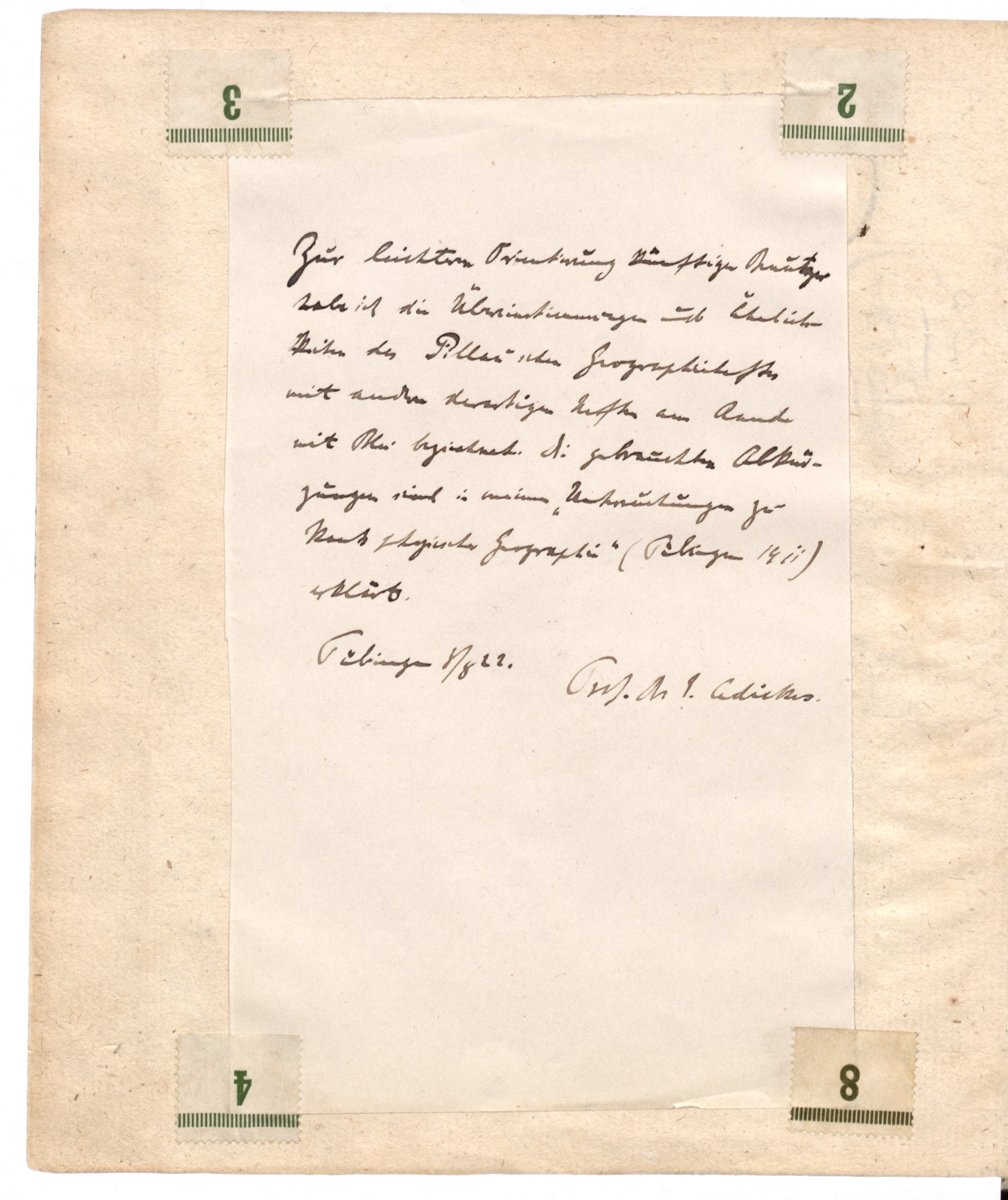

Pappband in Quarto mit Rückenschild: ›Kant's physische Geographie‹; Innenseite des vorderen Deckels ›Eigenthum des Realprogymnasiums Pillau‹. Auf der Rückseite des Titelblattes ein eingeklebter Notizzettel von der Hand Erich Adickes':

|

Zur leichtern Orientierung künftiger Benutzer habe ich die Übereinstimmungen und Ähnlich- keiten des Pillauschen Geographieheftes mit andern derartigen Heften am Rande mit Blei bezeichnet. Die gebrauchten Abkür- zungen sind in meinen ›Untersuchungen zu Kants physischer Geographie‹ (Tübingen 1911) erklärt. Tübingen 8/8. 22.

|

Adickes 1911, S. 103: Die »448 Quartseiten« umfassende Handschrift »trägt auf dem Titelbatt von der Hand des Schreibers die Worte ›Collegum Physico Geographicum explicatum a P: Immanuel Kant. Regiomonti a: 1784‹. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein ziemlich mangelhaft gezeichnetes Portrait Kants (wie es scheint, eine schlechte Kopie eines Beckerschen Kantbildes; vgl. Kantstudien VI 110-2). Am Schluß des Abschnitts über Amerika heißt es: ›finita a 1784 d. 1. Märtz‹.«

2. Die innere Struktur

Das Ms zeigt die dreiteilige Anlage des Konzeptes von 1757/59. Der dritte Teil enthält (p. 439-448) trotz der späten Entstehungszeit des Ms einen ausdrücklich so bezeichneten »Anhang / Von Europa.« Die Passage übernimmt abschreibe-identisch den Wortlaut des Ms Holstein p. 319-330. Daß der Text des Ms Pillau bewußt über die nachgeschriebene Vorlesung hinausgeht, offenbaren die letzten Zeilen der vorhergehenden Seite, p. 438:

| /Der 4te Theil der Welt, den wir bewohnen ist Europa, und hievon ist nicht erst

nöthig erwähnung zu thun, da man in Büschings Erdbeschreibung von

Europa alles antrift. Doch aber wird in einem Anhange noch etwas von Europa gesaget.

/ Ende / Der gantzen / Physischen Geographie. /finita anno 1784 den 1ten Märtz. |

3. Einzelheiten

-

Tabelle der Quer-Verweise Teil 1, p. 008ff.

[Physische Geographie]Teil 2, p. 205ff.

[Naturgeschichte]Teil 3, p. 345 - 448

[Geographie]

Querverweise sind nicht erhoben. - Externhinweise

Nicht erhoben.

- Lücken

p.: 162 / 213 / 330 / 335 / 339 / 341 / 357 / 436 / 441.

- Doubletten und Dittographien

Nicht erhoben. - Einzelbeobachtungen ... zum Redestil: Autor-Ich.

Nicht erhoben. - Skizzen (Zeichnungen)

p. 29: Taucherglocke

- Zur Datierung:

Aus dem oben wiedergegebenen Datum der Anfertigung ergibt sich der Sommer 1783 als anzunehmendes Datum für eine zugrundeliegende Vorlesung.

Zur Datierung von Teil I: Adickes 1911 § 58 (S. 113-121): Nicht vor dem Sommer 1782.

- Dazu:

- p. 57: ⇒ Forster, Johann Reinhold (1783):

Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte

und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammlet. Uebersetzt und mit

Anmerkungen vermehrt von dessen Sohn und Reisegefährten (Berlin)

S. 60: »Gesetzt ein Stück Eis mit parallelen Seiten, zeigte ein Zehntheil seines Inhalts über dem Wasser *), so enthält es, falls die Länge nur eine Englische Meile, die Breite eine Viertelmeile, und die Höhe über dem Wasser 100 Fuß betragen, 696'.960.00 kubische Fuß, solides Eis, über dem Wasser, und neunmal so viel unter dem Wasser, oder zusammengenommen einen Würfel von 6'.969'.600.000 Fuß.

Allein nicht nur die Größe, sondern auch die erstaunende Anzahl dieser Eismasse würkt auf den Zuschauer. [...] Oft umringten sie uns auf allen Seiten, und oft mußten wir unsern Lauf ändern, weil ganze sogenannte Eisfelder ihn in der vorigen Richtung hemmten.

----------

* BOYLE in den Philos. Transact. No. 61. Diese Voraussetzung ist noch viel zu mäßig. MAIRAN, in seinen Abhandlungen sur la glace p. 264 sagt, daß im frischen Wasser nur 1/14 des Eises hervorragt, und D. Irwing (in Capt. Phipp's, (Lord Mulgrave's voyage towards the Northpole, Appendix, 141) bemerkt, daß ein Stück des allerfestesten Eises bis auf 1/15 im Schneewasser versank.«

Zu Teil II:- p. 224 / wie Ms Dönhoff, f. 098': ⇒ NNB,

Bd. 1 (1781),

S. 309: »[...], so unterscheiden sie [die Einwohner der Fuchsinseln] sich hingegen von allen durch die sonderbare Gewohnheit, den mittlern Nasenknorpel nicht allein, sondern auch die Unterlippe auf jeder Seite am Kinn zu durchbohren. In die Nase stecken sie überzwerch ein aus Knochen gemachtes Stäbchen, oder einen Ring von Federn, woran einige Glaskorallen über den Mund herabhängen; in die Oeffnungen der Unterlippe aber setzen sie von inwendig knöcherne Stifte, die ein Knöpfchen an sich haben, welches sie im Munde zurückhält, und mit der Spitze von einem halben bis auf zwey Zoll hervorragen. Sie können selbige inwendig mit der Zunge herausmachen, dürfen sie aber nicht ablegen, weil ihnen die eindringende Luft Zahnschmerzen verursacht. Auf den Fuchsinseln ist diese Mode am meisten im Schwange, und Männer sowohl als Weiber, die etwas vorstellen wollen, bedienen sich derselben. Schon aus den ältern Berichten weiß man, daß auch die americanischen Nachbarn der Tschukotschen sowohl auf den Inseln in der Meerenge als auf dem festen Lande solche eingesetzte Zähne tragen; so daß die Mode und der Volkstamm, dem sie eigen ist, an der Westküste von America ziemlich weit ausgebreitet ist.« - p. 234 / wie Ms Dönhoff, f. 100': ⇒ Buffon 1781 ›Epochen der Natur‹.

- p. 237 / wie Ms Dönhoff, f. 101: ⇒ NNB, Bd. 2 (1781).

- p. 265: ⇒ Borowski, Georg Heinrich (1780-1789):

Gemeinnüzzige Naturgeschichte des Thierreichs: darinn die merkwürdigsten und

nüzzlichsten Thiere in systematischer Ordnung beschrieben, und alle Geschlechter in

Abbildungen nach der Natur vorgestellet werden, 10 Bde. (Berlin / Stralsund)

Bd. 1, 2. Stück (1780), S. 28: »Die Knochen [des Löwen] sind unglaublich hart - jedoch geben sie mit dem Stahl kein Feuer, wie Aristoteles berichtet.«

Zu Teil III:- p. 345f.: ⇒ Pallas [1778 / 1986]:

S. 37: »Wenn man annimmt, daß die allgemeine Meeresfläche vor Alters hoch genug stand, um die Flözlager des festen Landes, welche wir heutzutage mit Seekörpern angefüllt finden, zu bedecken: so wird das mittlere Asien eine große von Bergen umgebene Insel ausgemacht haben, welche eben so viele große Landspitzen und in die See auslaufende Ketten von Klippen und Eilanden darstellte, als sich Bergreihen von diesem Mittelpunkte verbreiten.«

S. 60f.: »Ich kann nicht umhin, hier zu bemerken, daß alle sowohl in den nordischen als in den mittägigen Ländern von dem Menschen zu Haustieren gezähmte Gattungen in den gemäßigten Erdstrichen des mittleren Asiens ursprünglich wild gefunden werden, einzig das Kamel ausgenommen, dessen beide Abarten nur in Afrika gut fortkommen, und das Klima von Asien nicht so gut vertragen. Das ursprüngliche Vaterland des wilden Stiers, des Büffelochsen, des wilden Schafs, wovon unsere Schafe abstammen, der Bezoarziege und des Steinbocks, aus deren Vermischung die fruchtbare Art unserer zahmen Ziegen entstand, ist in den fruchtbaren Gebirgen, welche das mittlere Asien und einen Teil von Europa einnehmen.«

S. 61: »Das zweibucklige Kamel ist in den großen Wüsten zwischen Tibet und China noch wild vorhanden. Das wilde Schwein hat man in den Wäldern und Morästen des ganzen gemäßigten Asiens. Die wilde Katze, von welcher die zahme Gattung abstammt, ist ein in Europa bekanntes Tier. Der Hauptstamm der zahmen Hunde endlich kommt zuverlässig vom Schakal her, der von Natur vor dem Menschen sich wenig fürchtet, leicht an ihn gewöhnt und nach Chardin sogar abgerichtet werden kann, auch sich mit dem Schäferhunde gern verträgt, wie wir es an demjenigen, welcher vor zwei Jahren aus Persien hierher gebracht ward, wahrgenommen haben.« - p. 353: / wie Ms Dönhoff, f. 172: ⇒ Meiners 1778 (?).

- p. 367: ⇒ Nicht sicher ermittelt; vermutlich ist der portugiesische Abenteurer Filipe de Brito e Nicote (1566-1613) gemeint; er verheiratete sich mit Luisa de Saldanha, Tochter eines portugiesischen Vicekönigs und Gouverneurs von Indien. Im Jahr 1602 begründete er als 'Nga Zingar' das kurzlebige Königreich 'Syriam' (Tanyin) im Mündungsgebiet des Irawadi..

- p. 367; ⇒ Nicht sicher ermittelt; evtl. nach Sonnerat 1783, Bd. 2, S. 36-38: bis 1775/76 amtierender Herrscher über Ava, Pegu und Siam: Zekinmedu.

- p. 423: / wie Ms Hesse, p. 90: ⇒ Byron 1769 / Pauw 1769 und Hawkesworth, Bd. 1 /1774), S. 9-17 der Einleitung.

- p. 57: ⇒ Forster, Johann Reinhold (1783):

Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung, Naturgeschichte

und sittlichen Philosophie auf seiner Reise um die Welt gesammlet. Uebersetzt und mit

Anmerkungen vermehrt von dessen Sohn und Reisegefährten (Berlin)

4. Summarische Charakteristik

Adickes 1911; insbesondere §§ 86-94 (S. 162-182) zur Klärung des Verhältnisses zur M-Gruppe (Typ B) und zum Cruegerschen Heft (Ms 2596 der Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg). Der Text des Pillauer Ms stimmt zum größten Teil überein mit vorausgehenden Überlieferungen.

- Zur Konstitution von Teil III: Adickes 1911 § 56 (S. 109-112).

Datum: September 2016 / 19.06.2018 / 20.08.2018 / 03.06.2019